今回は「塾・予備校に通わず合格できるか?」「塾・予備校に通うならどこが良いか?」というテーマでお話をしていきます。

今回はまず前半で「塾・予備校に通うかどうか迷っている」という方に向けてのお話、続いて後半では「塾・予備校の選び方」についてお話します。

もう塾・予備校に行くと決めていて「どこを選べば良いか迷っている」という方は、後半から聞いていただければと思います。

特に後半の予備校選びの話は、具体的な予備校名も挙げながら、忖度なしで塾・予備校選びのポイントを説明していきます。

私はこの予備校業界に20年以上関わっていて、なおかつ現在は独立して個人塾を運営してます。

ですから他のチャンネルや予備校関係者ではできない本音の話もたくさんお伝えすることができますので、ぜひ参考にして欲しいと思います。

「早慶GMARCHへの現役合格を実現する受験戦略」シリーズ、第6回のYouTube動画はこちらです。

この動画と同じ内容を以下に文章で掲載します。

塾・予備校に通わず合格できるか?

さて、まずは塾・予備校に通わなくても合格できるのか、というテーマです。

皆さんご存知の通り、大学受験は、予備校に通わず自分で頑張るというやり方もあれば、予備校に通いながら合格を目指すというやり方もあります。

もちろん、塾や予備校に通うとなれば、相応の費用がかかります(3教科を予備校で受講するとだいたい年間で約70万円~100万円程度)。

ただ、お金を節約したいのは山々ですが、それで志望大学に入るチャンスを逃したくはないので、皆さん塾や予備校に行くべきか悩むわけです。

実際のところ、国公立や早慶GMARCHレベルの大学に合格した受験生の70%~80%以上は塾・予備校を利用しているというデータがあります。

一方で、

中には塾・予備校に通わずに難関大学に合格してしまう人も存在します。

時々、高校生や保護者の方から

「塾や予備校に行かなくても、志望校合格は可能でしょうか?」という質問を受けます。

その質問への回答はたったこれだけです。

「人によります。」

まあ当たり前ですよね。

では、どんな人なら自力で合格できるのか?がちょっと気になります。

そこでまず、「塾・予備校に行かなくても志望校に合格できるのはどのような生徒か?」というお話をします。

塾・予備校に行かなくても合格できるのは、どのようなタイプの生徒か?

塾・予備校に通わず、一人で受験勉強をして志望校に合格できるのは、次の条件を満たす生徒さんです。

①正しい情報収集・正しい計画立案が一人で出来る。

(特に、参考書を正しく選び、正しく使いこなすことができる)

②自己管理能力がある。

(サボらず、誘惑に負けず、自分で決めたとおりに勉強を進めることができる。)

③地頭が良い。

(勉強の才能、センス、素質がある。具体的に言うと、理解力や暗記力が高い。)

皆さんが、この3つの条件を満たすかどうか、どうぞ胸に手を当てて考えてみてください。

「自信がある」という人はぜひチャレンジしてみてください。

実際にどこの塾・予備校にも行かず東大や早慶に受かった生徒を知っているので、不可能ではありません。

「いやいや、とても自信を持って条件に当てはまるとは言えないです…」という生徒さんも多いと思います。

そりゃそうです。この3つの能力に自信があると言えるような生徒さんはごく一握りでしょう。

じゃあ、その他の生徒は、とにかく塾・予備校にお金を払って通いさえすれば、早慶GMARCHのような志望校に合格できるのか?

それももちろん違います。

合格はお金で買えるものではありません。

塾・予備校にお金を払っても志望校に受からない生徒はたくさんいますし、志望校どころか、どこにも受からない子、または「Fラン大学」と呼ばれるようなまったく無名の大学にしか合格できない子もたくさんいます。

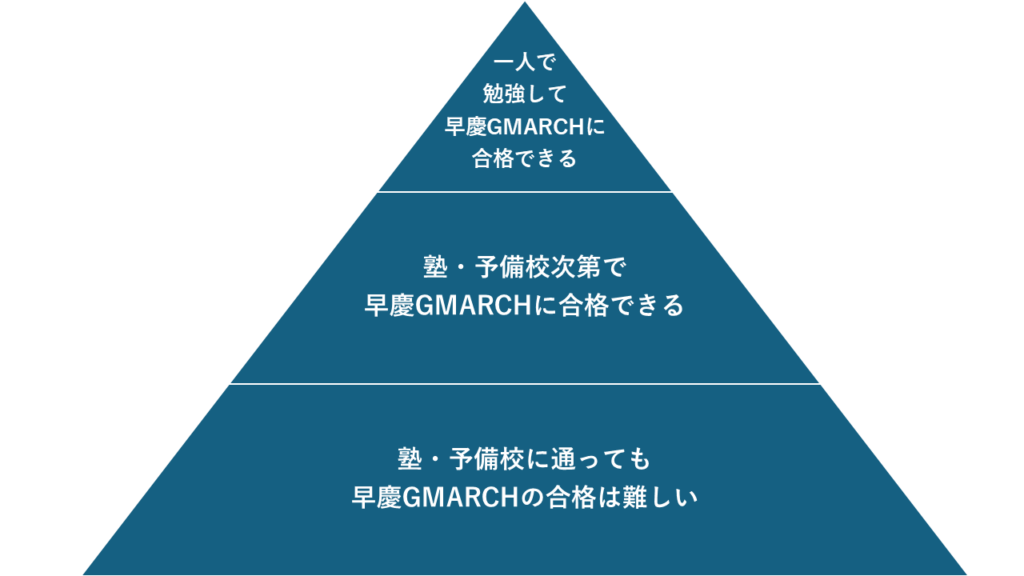

受験生を3つのグループに分けて示すと、以下の図のようになります。

では、いったい、どういう子なら、塾や予備校に通えば志望校に合格できると言えるのか。

それは、先ほどの3つの条件のうち、①または②が欠けている生徒さんです。

× ①正しい情報収集・正しい計画立案が一人で出来る。

× ②自己管理能力がある。

〇 ③地頭が良い。

塾や予備校に通って合格できるタイプの受験生を2タイプに整理すると、

Aタイプ:地頭は良いけれど、自分で受験情報を調べたり計画を立てるのは苦手。

(=勉強のやり方が分からない)

Bタイプ:地頭は良いけれど、自己管理能力が足りない。

(=意思が弱い)

こういう人たちですね。

こういう人たちは、もともと地頭は良いので、塾や予備校で勉強のやり方を教わったり、自己管理の部分をサポートしてもらえれば、大きな成果を得られる可能性があります。

ちなみに、一定以上の地頭(=勉強の才能)が無いと、どこの塾や予備校に行ったとしても結果は得られません。

勉強には向き・不向きがあります。そもそも勉強が好きでも得意でも無い、という人が無理に受験勉強をしても残念な結果になってしまいます。

先ほども言ったように合格はお金では買えません。

一定以上の勉強の才能は必須条件です。

塾や予備校の役割というのは「地頭レベルの低い子を、お金の力で有名大学に合格させること」ではありません。そんなことは出来ないんです。

じゃあ何が出来るかと言うと、

「早慶に受かる地頭を持っている子を、ちゃんと早慶に合格させる」「GMARCHに受かる地頭を持っている子を、ちゃんとGMARCHに合格させる」

ということだけなんです。

実際、せっかく高いレベルの地頭があるのに、受験勉強の方法を知らない、または間違っているがゆえに、本来なら早慶GMARCHに受かるはずの子が受からないことがたくさんあるんです。

もったいないですよね。

そういう子の潜在能力を引き出すのが塾や予備校の役割です。

逆に言うと、それ以上のことは出来ません。

にもかかわらず一部の塾や受験産業は「受験は親が9割!」みたいなことを言って、お金をかければ学歴が手に入るような情報をたくさん流して、親御さんの財布を狙ってきます。

騙されないように注意してください。

さて、地頭のところで脱線してしまいましたが本題に戻ります。

何が言いたいかというと、今回のテーマである「塾・予備校に行くならどこに行くか」という話題の対象者は、先ほどのピラミッドの図の真ん中にいる人たちということになります。

「一人で全部の受験勉強をやり切るにはちょっと能力が足りない、だけど適切なサポートがあれば、潜在能力はあるので一気に伸びる可能性がある」というカテゴリーにいる生徒さんたちに向けた内容をお伝えしていきます。

どこの塾・予備校を選べば良いか?大手予備校から注目の新興勢力まで徹底比較!

ではいよいよ後半、「どこの塾・予備校を選べば良いか」というテーマに入ります。

まず最初に、多くの高校生がやってしまっている「間違いだらけの予備校選び」についてお話をします。その後で、大手予備校やその他の新興勢力の解説・比較を行っていきます。

潜在能力的に合格・不合格のボーダーライン上にいる生徒さんたち、つまり先ほどのピラミッドの図の真ん中のグループにいる人たちにとっては、塾・予備校選びはとても重要です。

自分に合った予備校を見つけられるかどうかで、成績の伸び、そして志望校の合否が大きく左右されるからです。

これって、当たり前の話なので、皆さん「そんなこと初めから分かってる!」と思うでしょう。

でもですね、私からすると、

「あー、なんでそこの塾・予備校に行っちゃったのかな…。もったいないなあ」

という高校生をたくさん見てきました。

皆さん、自分なりに調べて塾や予備校を選んでいると思うのですが、実際には塾や予備校の特徴や違いをあまり深く理解せずに、

「有名だから」

とか

「友達に誘われたから」

というような理由で選んでしまって、自分にあまり合っていない塾・予備校を通ってしまう場合が非常に多いんですね。

とてももったいないことです。

実は世の中にある予備校の情報には、片寄ったものしかないんですよね。

主に以下の2つです。

①自社の宣伝・広告

②先輩や受験生どうしの口コミ情報(またはネット上の口コミ情報)

まず、パンフレットやホームページでは、当然、その予備校の良いところしか表に出しません。

嘘は言ってないとしても、誰でも入塾すれば合格できるような内容になっていて、「うちにはこういう生徒は合いません」というような、予備校を選んでいる受験生にとって一番大事な話がほとんど載っていません。

でも確実に、どの予備校にも、その予備校には合わない生徒というのはいるんですね。そうでなければ、その予備校の生徒は全員志望校に合格するはずです。

そんな予備校はこの世に存在しません。どの予備校にも得意分野と不得意分野があるのです。

また、口コミ情報ですが、これはとても重要なリアルな情報源であると同時に、非常に偏った「主観的な」情報でもあります。

「自分に合ってた、合わなかった」「自分から見てここが良い、ここが悪い」という性質の情報なので、大いに参考にはして欲しいのですが、先輩も友達も、受験についてはシロウトに過ぎませんので、ここを頼り過ぎないことも重要です。

先輩や友達に勧められて予備校を選んだ、その結果、もちろんうまく行ったという例もたくさんありますが、うまく行かなかったという例も実はたくさんあるんですよね。

そこで、ここからは大学受験の専門家目線で見た、各予備校の特徴や違いを、実名を挙げて解説していきます。

ちなみに、これは単純にどこの予備校が良くてどこが悪いという話ではありません。

それぞれの予備校に特徴や得意分野があり、それぞれの予備校に合っている生徒、合わない生徒がいます。ですので、各予備校がどんな生徒さんに向いているか、向いていないか、という視点で解説をしていきます。

皆さんがご自身に合った塾・予備校を見つけるための判断材料にしてもらえれば幸いです。

この動画では、主な予備校を以下のカテゴリーに分けて解説していきます。世の中のすべての予備校を解説しているわけではありませんが、ここに名前が出てくる予備校以外を調べる際にも大いに参考になると思います。

1.大手予備校・集団授業系(河合塾・駿台予備校)

2.大手予備校・映像授業系(東進ハイスクール・河合塾)

3.新興勢力(武田塾・増田塾)

4.個性派予備校(みすず学苑・エディットスタディ・合格工房)

大手予備校・集団授業系(河合塾、駿台予備校)

まず最初は、集団授業を行う大手予備校の解説です。

大学受験と言えば、昔からまず真っ先に名前が挙がるのが、予備校業界の老舗である河合塾と駿台予備校です。

皆さんのお父さんお母さんの時代どころか、なんと戦前から続いている予備校業界のリーダー的存在です。ちなみに私もその昔、浪人時代は河合塾の駒場校に通っていました。

大手予備校の集団授業というスタイルは、もともとは浪人生をターゲットに作られたシステムです。そもそも予備校というのは、高校を卒業した人のための学校です。

ところが、この20年くらいで急激に浪人生が減り、大学は現役で目指すのが主流となったため、今では「高校グリーンコース」のような名称で、現役高校生を対象とした授業も多く行っています。

さて、そうした大手予備校の集団授業ですが、

現役高校生が利用する場合は、ちょっと注意が必要です。

まず集団授業形式だと、曜日・時間がきっちり固定されてしまっているので、高3生が放課後に都合よく通えるかどうかは、なかなか難しいところです。

部活を熱心にやっている人ならなおさらです。何とか都合を合わせたとしても、その授業がちょうど自分のレベルに合っているとは限りません。

実際のところ、現役高校生が、部活と両立しながら、放課後に週3日も4日も集団授業の予備校に通うというのは、かなり難しいのが現実です。

部活を引退した後なら通えるかもしれませんが、引退してから受験勉強を本格的に始めても間に合わないことがほとんどです。

そのため、大手予備校の集団授業クラスに通うには以下のような条件を満たす必要があります。

①学校から通いやすいところに校舎がある

②ちょうど良い時間帯に、自分のレベルに合った授業がある

③活動がゆるい部活に入っている、もしくは帰宅部である

このような条件を満たすような生徒でないと、大手予備校の集団授業コースに通うのは難しいのが現実です。

さらに、このあとで何度も強調する、予備校選びのとても重要な注意点があります。それは「ただ授業を聞きに予備校に通っているだけでは成績は全然上がらない」という落とし穴なんです。

集団授業系だと、この落とし穴にハマりやすいので、その点も注意が必要です。

もちろん、老舗予備校の先生たちの授業のレベルや、教材の質にはとても高いものがあります。

ですから、先ほどの3つの条件がクリアできて、なおかつ、授業を聞きに通っているだけにならないように充分注意できるのであれば、選択肢の一つとして検討しても良いと思います。

大手予備校・映像授業系(東進ハイスクール・河合塾マナビス)

続いて、映像授業系の大手予備校について解説します。

大手予備校が、この20年くらいの間、浪人生から現役生にターゲットを移していく中で、集団授業では多くの高校生を集められないという壁にぶつかりました。先ほどの3つの条件をクリアできる高校生は限られますよね。

そこで生み出されたのが「映像授業」というスタイルです。

浪人生と違って、放課後しか予備校に通えず、部活も忙しい現役高校生にとっては、予備校側が設定した授業時間に合わせて通うのは難しい。

そこで、有名講師の授業を録画し、その録画した映像授業を見せるという手法を編み出しました。

録画した映像授業であれば、忙しい高3生でも、自分の都合の良い時間・曜日に塾に行き、いつでも録画した授業を観ることができます。しかもレベルも自分に合ったものを選ぶことができます。

このスタイルで大きく成長したのが「東進ハイスクール」です。

もともとは、河合塾・駿台・代々木ゼミナールの3大予備校の後を追う存在でしたが、受験生の中心が浪人生から現役生に移行する流れの中で、いちはやく映像授業を販売するというスタイルを確立しました。

そして、老舗の3大予備校が現役生の確保に苦しむのを横目に、多くの現役受験生を獲得することに成功して、一躍、業界最大手に急成長したんですね。

そのスタイルに影響を受けて、河合塾も「河合塾マナビス」という映像授業に特化した校舎を増やしていきました。

ちなみに、この動きに後れを取ってしまったのが代々木ゼミナールで、なんと半分以上の校舎を閉鎖することになってしまいました。

さて、その映像授業ですが、たしかに現役高校生が自分の都合に合わせて、必要な授業をいつでも受講できるという点ではとても画期的でした。

しかし次第に、映像授業の大きな弱点が明らかになっていきます。

それは、先ほども少し述べた、

「授業を受けているだけでは、成績は上がらない」という、大学受験勉強の大きな落とし穴です。

たしかに、東進ハイスクールや河合塾マナビスの映像授業のクオリティは素晴らしいです。めちゃくちゃ分かりやすいし、話は面白い。映像授業の講師として採用されるのは、その予備校でもトップレベルに授業がうまい先生たちです。

そういう授業を全国どこの校舎でも見る事ができるというのは画期的でした。

ちなみに、この東進ハイスクールの急成長の中で最も有名になった講師が「いつやるか?今でしょ」でお馴染みの、林修先生です。

ところがこの「分かりやすくて面白い授業」が受験勉強のワナなのです。

繰り返しますが、授業だけでは成績は上がりません。

良い授業を受ければ成績が上がると思ったら大間違いです。成績は、受ける授業の良し悪しで決まるわけではないのです。

よく考えてみてください。たとえば、高校生の皆さんはクラスメイトたちと学校で毎日同じ授業を受けていますよね?

でも、同じ授業を受け続けているクラスメイトでも、成績ってすごく差があると思いませんか?

授業で成績が決まるなら、同じ授業を聞き続けている生徒たちは似たような成績になるはずですよね?

じゃあ、なぜ学校で毎日同じ授業を受けているのに、成績に大きな差がつくのか?

それは「授業以外の時間の使い方」が全然違うからです。

たとえば、

・家に帰ったあと授業の予習や復習をちゃんとやるか…

・日々の確認テストや小テストを大事にしているか…

・定期テスト前の期間に集中して計画的に勉強が出来ているか…

まあ、高校生の皆さんなら、良い成績を取るためには、ここに挙げたような「授業以外の努力」がすごく重要だということが、いやと言うほどわかりますよね。

大学受験も同じなんですよ。

授業以外の時間の方が圧倒的に重要。

具体的には、机に向かって参考書やノートを開いてカリカリやっている時間の量と質が一番重要。

極端な話、その時間が充実していれば、授業なんて一切聞かなくても、大学受験は成功できるんです。

今回の動画の最初に、塾や予備校に行かなくても合格できる人の話をしましたよね。あの人たちは授業無しで、授業以外の時間を徹底的に充実させることで、東大や早慶にも合格してしまうんです。

ちなみに余談ですが、私は浪人時代にいちおう河合塾に在籍はしていましたが、一部の科目を除いてほぼ自分一人で勉強していました。授業を聞いているより、自分でやった方が成績が上がることが分かったからです。

このように、大学受験の世界では、どんなに良い授業であっても授業を受けているだけではダメで、その何倍もの時間を机に向かって「自習」する必要があります。

ですが、映像授業系の予備校は、その点を錯覚してしまいがちなんです。

ひたすら映像授業を見続けて、それが成績を上げる正しい方法だと信じてしまい、成績が伸び悩む。授業を受ければ受けるほど「自習」の時間は減ってしまいますから、実は授業は最小限がベストです。

でもそこを錯覚してしまう。なまじっか、授業が分かりやすくて面白いがゆえに、もっと見なきゃと思ってしまう。

さらにかつての映像授業系の予備校の問題点として、こんなことがありました。

成績が伸び悩んで、予備校の塾長やチューターと呼ばれるスタッフたちに相談すると、「そうか、英語が伸びないのか、じゃあ、この授業も追加で受講すると良いよ」「古文ができないなら、この授業も聞いてみなよ」という感じで、新たに別の授業の受講を勧めてくるんです。

もちろん、授業を受ければ受けるほどお金がかかります。わかりますよね。予備校側は授業を売れば売るほど儲かるので、成績が伸びないという悩みに対して、追加受講という解決策を提案してしまうのです。

本来は、映像授業を見ても成績が伸びないなら、予習や復習のサポートが必要なんです。

ですが、そんな指導をしても儲けにならないし、そもそもそういうノウハウ(正しい予習復習のやり方)を塾長やチューターが持っていなかったり、持っていても、それを教えたら、映像を買ってくれなくなるので、あまり積極的にサポートをしたがらない、というような状況が起きていました。

勧められるままに映像授業を受講し続けた結果、100万円以上の受講料がかかってしまい、しかも志望校には受からない、という例もよく聞きました。

もちろん上手に映像授業を利用して、成績を上げて合格した子たちもいますから、一見、合格実績は上がっているように見えるのですが、一方で悲しい思いをしている子もたくさんいたわけです。

これはですね、以前の映像授業系の予備校のシステムには大きな欠陥があったということです。社員やスタッフたちが、生徒を合格させるより映像を売る方が評価されてしまうシステムだったんですね。

あとでも述べますが、この点は今では少しずつ改善されつつあります。現在では授業を見せておしまいではなく、予習復習のサポートなども力を入れるようになっています。

ただ、映像授業を売ることを中心としたスタイルの予備校には、ここまで述べたような弱点があるということは知っておいてください。

最初に説明した集団授業系の予備校と同じように、授業を受けるだけにならないように注意が必要です。

もちろん、いつでも好きな時に授業を受けられるのは、現役高校生にとって大きな利点であるのは間違いありません。

映像系の予備校に通うのであれば、先ほど述べたような注意点を踏まえながら、メリットをうまく利用していきましょう。

さて、本来はこの動画でその他の予備校についても全部解説する予定だったのですが、ちょっと長くなってしまったので、その他の予備校の解説は、次の動画で解説することにしました。

ぜひ次回の動画もお楽しみに。