高校1年生、高校2年生の中には「国公立と私立を併願するか?それとも私立文系に絞って受験するか?」という選択で悩んでいる方も多いと思います。

そんな高校生のために、国公立と私立を併願することのメリット・デメリット、どういう生徒なら国公立にチャレンジする資格があるのか、さらに「お金の話」まで、詳しく解説をします。

「早慶GMARCHへの現役合格を実現する受験戦略」シリーズ、第3回のYouTube動画はこちらです。

この動画と同じ内容を以下に文章で掲載します。

(旧ホームページにもたくさんの受験情報がありますので、急いで知りたい方はそちらも合わせてご覧ください。 https://gokaku-kobo.com)

この動画は、早慶GMARCHを目指す受験生のための「受験戦略シリーズ」第3回、今回は「国公立併願をどう考えるか」というテーマでお話をしていきます。

ちなみにこの「受験戦略シリーズ」はこのような内容でお届けしていますので、絶対に志望校に合格したい!と思っている方は、ぜひ他の動画もご覧になってください。

さて、これから受験勉強を始めようとしている1~2年生のなかで、

国公立大学を目指すか、それとも私立大学に絞って受験するか、まだ迷っている、という方に向けて、国公立と私立を併願するメリット・デメリットについてお話していきたいと思います。

ただし、この話は、皆さんが住んでいる地域によって事情が異なります。

今回は主に東京や埼玉など首都圏にお住まいの方を対象に、お話をしていきたいと思います。

では、本題に入っていきましょう。おそらく多くの高校生が、学校の先生や保護者の方から「できれば国公立に行って欲しい」という話を一度や二度は聞かされていると思います。

理由はもちろん、おわかりですよね。学費が安いからです。もうひとつは、国公立大学の多くは東大や京大はもちろん、地方の大学も含めてブランド力があって就職にも強いですから、保護者の皆さんが国公立に行かせたい、と思うのは当然です。

そしてその結果、多くの生徒が、まずは国公立を目指す、落ちたら私立に行けばいい、という感じで進路を選択してしまうのですが、ここに大きな落とし穴があります。

中途半端な覚悟で国公立を目指す生徒の多くが受験に失敗しています。

国公立を目指してはいけない、ということではありません。

そりゃあ、国公立の方が学費が安いし就職も強いので、

入れるなら入った方が良いに決まっています。

でもね…入れなかった場合のリスクがめちゃめちゃ大きいんですよ。

まず国公立の勉強をしていると、合格できる私立のランクが確実に落ちます。

なぜ国公立の勉強をしていると、合格できる私立のランクが落ちるのか、みなさんのイメージが湧くように、具体的に説明していきましょう。

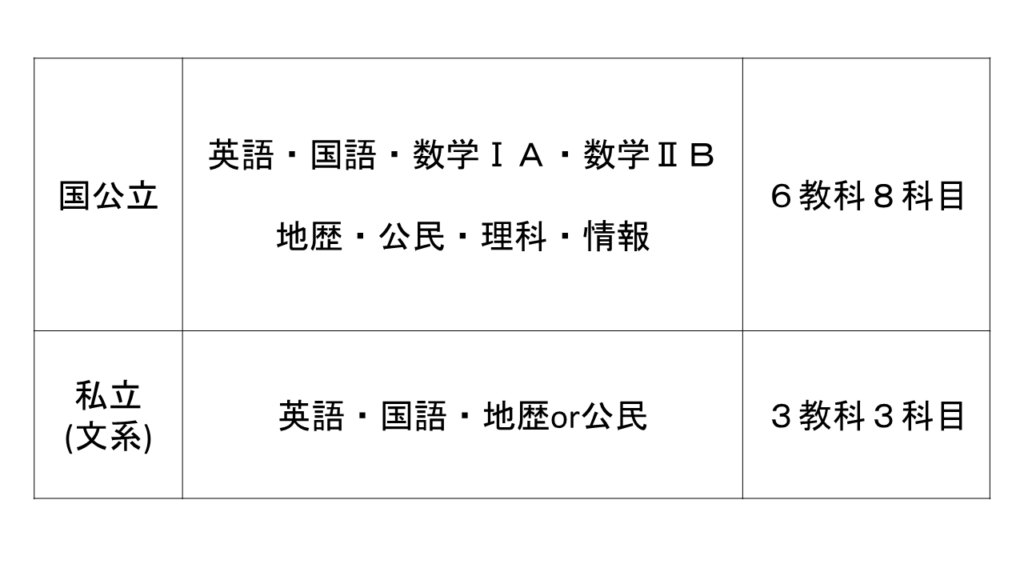

まず、その根本的な原因は、国公立受験と私立受験では、科目数が全然違うことにあります。

国公立受験は原則6教科8科目が必要ですが、それに対して私立文系大学は、基本的には3科目受験です。

その結果、国公立を併願すると、英国社の文系3科目に使える時間が大幅に制限されてしまうんですね。

仮に受験勉強の時間が1000時間だとします。

国公立受験者は文系3科目に500~600時間しか使えません。数学や理科、情報、社会のもう一科目にも、かなりの勉強時間を奪われます。

でも私立に絞った受験生は1000時間まるまる、文系3科目につぎ込めるわけです。

その結果、よくあるパターンがこれです。

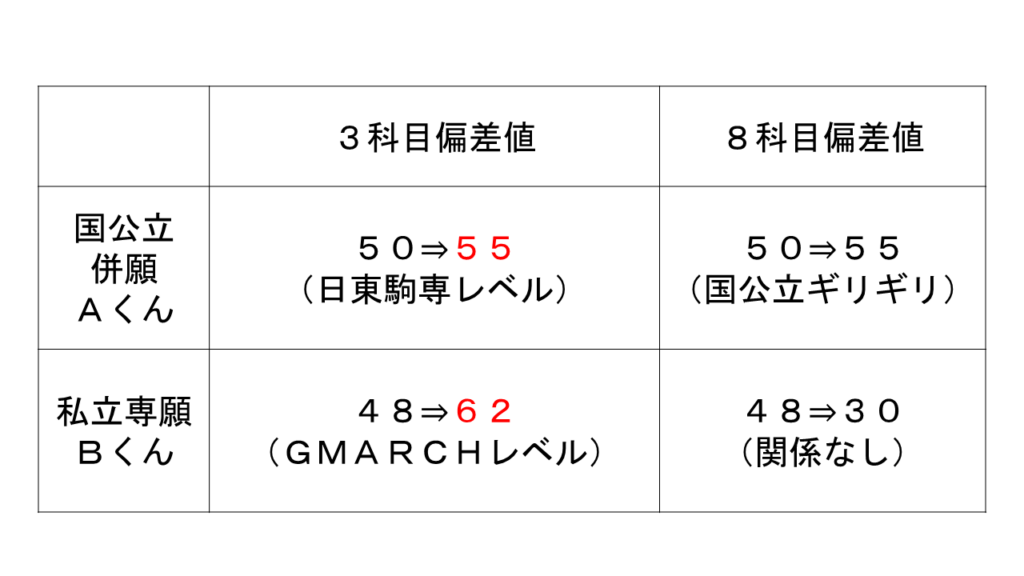

たとえば、高2の時点で、偏差値が50のAくんと、偏差値が48のBくんがいたとします。

A君は国公立を併願します。Bくんは私立に絞ります。Aくんは、8科目ぜんぶ頑張って、偏差値を55まで伸ばしました。でも国公立はぎりぎり届きませんでした。私立ももちろん併願しましたが、MARCHには届かず、受かった私立は偏差値55で受かる日東駒専レベルまででした。

一方、Bくんは3科目に勉強時間のすべてを注いだ結果、3科目の偏差値を60以上まで伸ばしました。その結果、見事にMARCHに手が届きました。

国公立を目指したAくんより、高2の時に成績が下だったBくんの方が上位のランクの大学に進学することになりました。というのが本当によくあるパターンなんですね。

日東駒専に受かれば、まだ良いですけど、日東駒専にすら届かないこともザラにありますね。日東駒専って、皆さんが思っているよりずっと受かるの大変ですからね。

ここから、今日の結論に入っていきます。

国公立を目指して、受かればいいんですよ。

でも、落ちた場合、自分より成績が悪かった同級生より下位ランクの私立大学に行くしかないっていうケースが後を絶たないんです。

これは、厳しいことを言うようですが、本人の受験戦略のミス、自業自得ということになってしまいます。

つまり、国公立を目指したら、絶対に受からなければなりません。

国公立受験は、ハイリスク・ハイリターンなのです。

勝算が無いのに、受かったらいいなあ、くらいの気持ちで受けると、場合によってはかなり悲惨な結果になります。

たいていの国公立受験者が、夏休み明けくらいにこのことに気づいて、「やっぱ私立に絞るか~」と言って進路変更するのですが、時すでに遅しです。

現役受験は1学期から夏休みまでにどれだけ勉強できるかで、ある程度勝負がついてしまいますから。

じゃあ、国公立を目指してよいのはどんな人か?

基準となる目安を教えましょう。

自分の高校の国公立大学の合格実績を見て下さい。

たとえば学年300人中、50人程度が現役で受かっているとします。

その場合、自分の高2までの総合成績(英国数)が学年で50位以内だったら目指しても良いでしょう。

それ以下の人にとっては、ギャンブルですね。

しかも、まだ続きがあります。お金の話です。

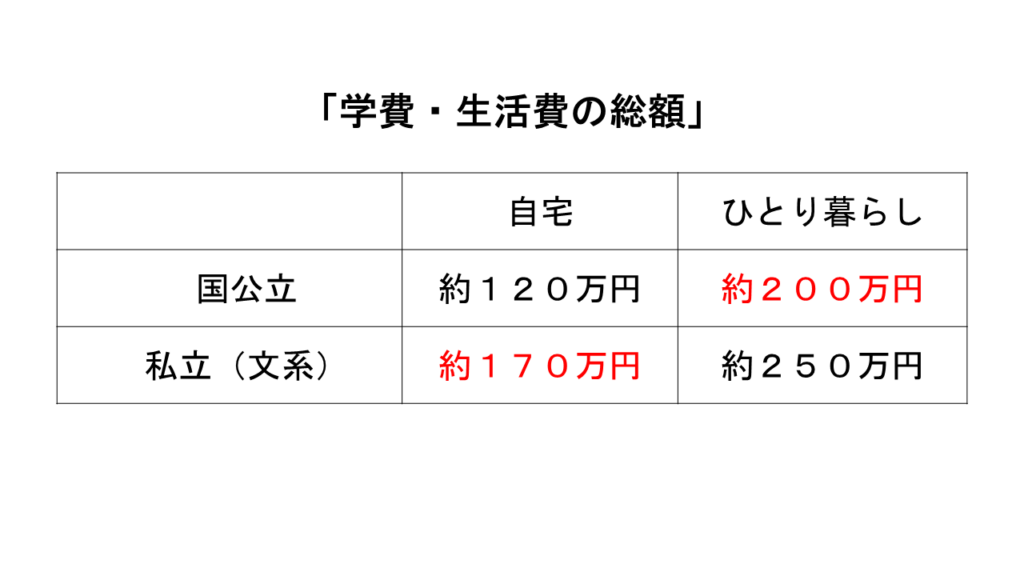

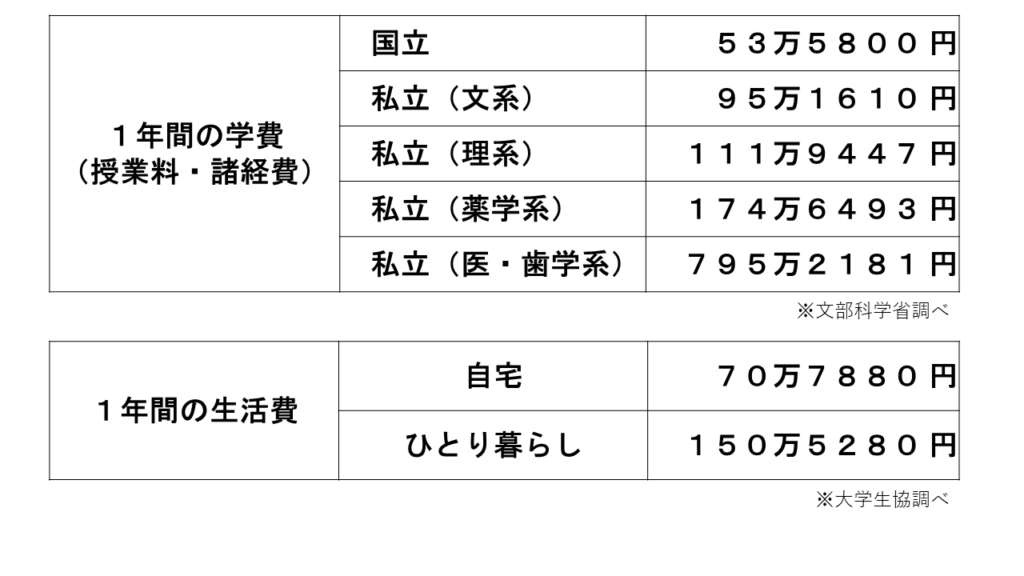

全国どこでも、とにかく国公立に行けば、学費が安くて経済的に助かる!とお考えの人もいらっしゃるのですが、実は、国公立に行ってお金の節約になるのは、文系の受験生の場合、自宅から通える大学に受かった場合のみなんです。

こちらをご覧ください。

国立大学と私立大学の授業料の平均値、さらに、自宅から通う場合と一人暮らしをする場合の生活費を比較した、一覧表です。

もちろん、授業料は国公立の方が安いです。でもここで見落としがちなのが、一人暮らしをする場合の生活費です。当然、下宿先の家賃など、かなりのコストがかかります。

そして、その組み合わせをまとめたものがこちらです。